Entre un revoloteo de hojarasca y los últimos rayos de sol deslizándose a través de los árboles, llegaron los niños salvajes.

Iban prácticamente desnudos, cubriéndose con lo que habían encontrado en sus vagabundeos y que ellos consideraron que servía de atuendo. El que fuera digno era el menor de sus problemas. Algunos llevaban una camisón raído, un jirón de manta, tiras de piel o de lino para vendar a los leprosos, una manta… Uno, dos intentos de zapato, daba igual…, buenamente se cubrían de cintura para abajo con todo tipo de apaños.

Apestaban como demonios, pude olerlos a muchos metros de distancia. No se atrevieron a cruzar el linde del bosque. Desde el camino polvoriento que bordeaba los primeros troncos permanecían en silencio, observándome.

Apestaban como demonios, pude olerlos a muchos metros de distancia. No se atrevieron a cruzar el linde del bosque. Desde el camino polvoriento que bordeaba los primeros troncos permanecían en silencio, observándome.

Probablemente yo les daba miedo, pero eso no duraría siempre. Los observé, en silencio, muy quieta, mientras los rayos de sol que se escurrían en la arboleda me acariciaban el cabello y la espalda lentamente.

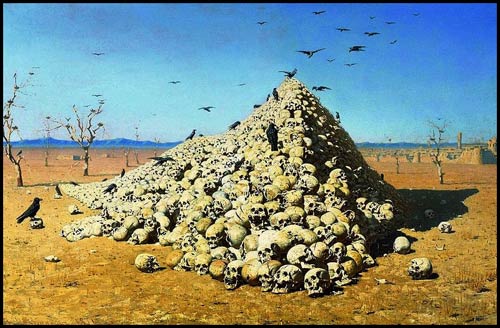

Eran Imagos; eran imágenes míticas… ¿De quién habrían sido esos sueños?, ¿tanto terror inspira en las gentes un grupo de niños vagabundos, independientes y salvajes?

Había muchas niñas, casi las dos terceras partes; algunas estaban en estado. No podían tener más de catorce o quince estaciones y probablemente ninguno pasaba de cuatro ciclos completos. Todos llevaban extraños objetos sacados de la vida cotidiana, ahora destinados a usos misteriosos, pero con la evidente intención de servir para algún tipo de simbología de orden tribal, de estatus social. Habían creado su propia cultura de la nada. Una cultura de remiendos. Observé que probablemente habría uno o una serie establecida de líderes formando una jerarquía de orden complejo. Pude reconocer marcas en el rostro de una de las niñas, no tendría más de once años, de claro sentido espiritual. Una pequeña chamán en el grupo de los niños salvajes.

―Ya han creado a su propio hechicero, en tan poco tiempo. ―Pensé.

Los niños me observaron silenciosamente, intercambiando susurros bajos, que eran acallados bruscamente por el que parecía el líder. Un chico alto, con los huesos de las costillas claramente diferenciados. Llevaba un collar lleno de objetos absurdos que le colgaba hasta la cintura. En la mano izquierda un objeto pesado y contundente, probablemente bastante peligroso en manos de aquel muchacho. Todos llevaban dibujos, marcas, e incluso la cara pintada con lo que me pareció sería probablemente ceniza.

Creo que se asustaron cuando la luz del crepúsculo comenzó a rellenar el mundo a nuestro alrededor y la oscuridad avanzó paso a paso, creando sombras cada vez más monstruosas; pero no tan gigantescas como las que había entre ellos y yo.

Finalmente se marcharon, tan rápidamente como aparecieron. Escucharon el relincho del caballo enfermo que agonizaba más abajo en el valle, en la granja abandonada. Significó lo mismo para ellos que la llamada del cuerno o de la caracola.

Algo nuevo, en algún otro lugar; si es que había otro lugar.

Hasta casi la medianoche, pude escuchar los bramidos de agonía del caballo, escuché claramente el entrechocar de las piedras, el crujido de los huesos rotos, los relinchos de sufrimiento del animal. Todos los ecos de aquello resonaban en el bosque, retumbando a su vez por las colinas. Llevados por el viento, hasta lugares distantes.

Allí encontró su propio sepulcro, y yo entonces le puse nombre a lo que ya se conocía como: “El Sepulcro del Caballo”; pero el nombre nuevo no lo relataré aquí, pues obedece a otro propósito.

Lo mataron a pedradas entre todos, lentamente, con cuidado de no acercarse al animal. El animal bramaba desesperado, repartía coces frenéticas; lo escuché claramente aunque los sonidos llegaran apagados por la distancia. Pero estaba enfermo, viejo y agotado. Pedrada tras pedrada. Podía imaginármelo, podía ver la situación con claridad.

Finalmente, los relinchos cesaron.

Encendieron un fuego, pude ver la claridad en la lejanía a través de los árboles, ahora jugaban, gritaban, reñían, reían. Pude oler la madera quemada, la carne de caballo, el humo espeso, acre, dulce.

Los gritos… Unos lamentos. Comieron.

El olor penetró en el bosque, inundando el aroma de la hoja y del musgo. Inicié un canturreo. Las hojas se agitaron. Cuidé de mi propio fuego. Permanecí despierta toda la noche. Pendiente, vigilante, ausente de todo cuanto habitara en mi interior. Celosa de todo lo que existía a mí alrededor, de cualquier sonido, de cualquier olor. Esperando.

Por la mañana se habían marchado.

Llegué hasta el Sepulcro del Caballo. Allí estaba aún una parte del animal, entregada ahora a las moscas y a los carroñeros. Huesos, maderos y restos yacían por todas partes. La hoguera humeaba, lanzando un humo negro y viscoso que se llevaba la brisa. Uno de los niños estaba allí tendido, muerto. Tendría unos seis años. Una horrible brecha en la cabeza y una piedra ensangrentada, lo explicaba casi todo. Tardé apenas tres cuartos de hora en enterrarlo y cubrir la tumba con un buen montón de piedras. De poco servía, muchos animales cavan mucho mejor que yo y con más habilidad que la mía cuando amontono piedras.

Pero volverían. Lo sabía claramente. Miré en todas direcciones, solo pude encontrar en los cielos a mis amigos los viejos pájaros negros. Les rogué que me avisaran. Ellos dieron alguna muestra de parecer considerarlo.

Volví al bosque, volví a la piedra y la roca, al rio y la cueva húmeda. Esperé…

En los días que transcurrieron durante mi espera, en muchas ocasiones me pareció escuchar el sonido de la cándida y afable risa de aquellos niños. Siempre cerca, entre los árboles que ocasionalmente se agitaban, esperando darme una sorpresa, un saludo, una bienvenida.

A mostrarme sus dientes, con una sonrisa.

Libro de Edanna

Información Bitacoras.com…

Valora en Bitacoras.com: Entre un revoloteo de hojarasca y los últimos rayos de sol deslizándose a través de los árboles, llegaron los niños salvajes. Iban prácticamente desnudos, cubriéndose con lo que habían encontrado en sus vagabundeos y ……