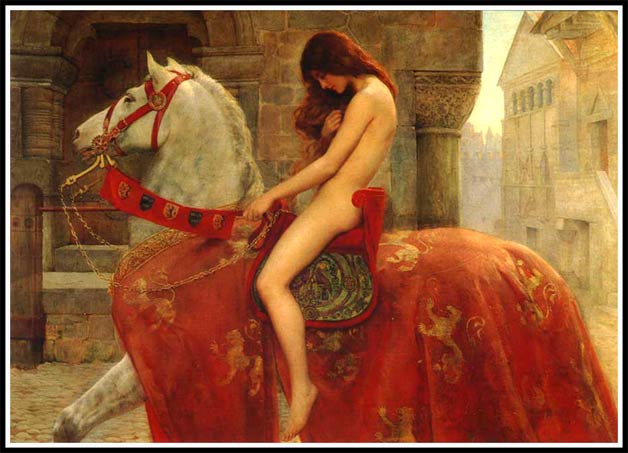

Llegó a la ciudad montada sobre un destrier de más de mil setecientas libras, completamente desprovista de prenda alguna, sobre la cuarta hora del día de Brennan, en la séptima estrofa, mes del duelo.

No hubo mirada de hombre en todo Caernavon que no vibrara de lujuria; no hubo al amparo de Lugh mirada de mujer que no transpirara envidia por aquella piel tensa como un bordado sobre el bastidor, y tan suave como el discurrir de la mentira.

Vino tan altiva, tan lozana y tan hermosa como el mismo semental tapizado de armiño que montaba. Forrado en guarniciones de oro y plata con bordados sobre terciopelo traído de más allá del mundo, allí donde los hombres recogen la cosecha con unos brazos que crecen donde deberían encontrarse las piernas. Con estampado de hilo de oro, rampantes leones bordaban su manto color cereza y lo completaban criaturas míticas vistas por algunos ilustrados en los libros que hablan sobre las bestias fabulosas de más allá del mundo; allí, donde el agua de los océanos se derrama hacia la noche, salpicando de espuma la bóveda celeste y formando así las estrellas del cielo.

Vino tan altiva, tan lozana y tan hermosa como el mismo semental tapizado de armiño que montaba. Forrado en guarniciones de oro y plata con bordados sobre terciopelo traído de más allá del mundo, allí donde los hombres recogen la cosecha con unos brazos que crecen donde deberían encontrarse las piernas. Con estampado de hilo de oro, rampantes leones bordaban su manto color cereza y lo completaban criaturas míticas vistas por algunos ilustrados en los libros que hablan sobre las bestias fabulosas de más allá del mundo; allí, donde el agua de los océanos se derrama hacia la noche, salpicando de espuma la bóveda celeste y formando así las estrellas del cielo.

Una pesadumbre se apoderó de todos los corazones, una mezcolanza de la última alegría de un año de primavera que se llevara de forma súbita un viento afilado y, antes de que se dieran cuenta, tejados, vigas y chimeneas; gárgolas, canalones y desagües se habían llenado de pájaros negros que rondaban, expectantes, sumidos en la inquietud que guardaban bajo sus mismas alas.

Desfiló con soberbia, haciendo levantar las patas del caballo a través del callejón de los tejedores, sin prestar atención a las prendas que colgaban ondeando a la brisa perfumada de canela, de romero y de vainilla que exhalaba allí por donde pasara.

Dos guardianes del portón que guardaba la plaza del mercado arrojaron las lanzas y echaron a correr sin acordarse que, por aquella cobardía, les separarían muy probablemente la cabeza del cuerpo; tal y como sucedió algunos días más tarde, y sin poner en la tarea ni mucho empeño ni demasiada habilidad.

Había en ella tres cuartas partes de altivo orgullo, dos medidas y media de arrogancia, cuarenta y seis partes de osadía, tres onzas de odio perpetuo sobre las criaturas que sienten, anhelan y sueñan en las noches estrelladas y…, y en un leve resquicio, una muy pequeña pizca de inocencia arrebatada en contra de su voluntad.

Pues la mensajera traía un mensaje de Ella, una vez más. Y para ella, como para sí misma, la niña que había dejado de serlo aquel lejano día que se entregó a la reina, perdiendo espíritu, cuerpo y mente, despojándola de su mayor tesoro, su voluntad, era ahora la voluntad de su reina, hermana, madre y dueña. Voluntad que estaba ya tras todas sus amargas horas en posesión de Ella, que todo lo da y todo lo quita, por un pequeño precio…

Tan antigua, tan sabia y hermosa, tan vieja como el mundo… Tan antigua como el mundo.

Ascendió por la rampa, pateando con fuerza las piedras del pavimento, cruzando hacia la plaza a través de los últimos días del arco encarzado que sostenía un viejo portón de tallas imposibles de realizar por manos humanas. Un portón labrado que una vez sembró el orgullo de un próspero centro de comercio; hoy una ciudad medio en ruinas habitada de forma tragicómica por una población que hace tiempo olvidó el sabor de las quimeras y de la ilusión, abandonándose al delirio de las pesadillas que se habían inventado a sí mismos.

La vi entonces detenerse junto a los puestos de especias, lo más lejos posible de la fuente central. Fue entonces, en ese preciso instante, cuando pude percibir su absoluto desprecio por las gotitas de agua que salpicaban algunos palmos más allá del brocal. Un desagrado que traía consigo la urgencia inconfundible que reclama la supervivencia.

Me miró un leve instante y le devolví la mirada, y por un momento, pude percibir la duda, el leve aliento de un temor disimulado y una pequeñísima súplica que espantó el graznido de un cuervo, posado a pocos pasos de la mensajera, sobre su cabeza.

No tomó demasiado tiempo para, alzando una voz dulce pero firme, exclamar:

― ¡Gentes de Caernavon, escuchad las palabras de vuestra soberana y madre! ¡Regocijaos pues la reina ha vuelto para reclamar todo cuanto le debéis y que es suyo, por derecho! ¡Ella ha vuelto y espera que en la alegría de vuestros corazones le entreguéis de buena voluntad lo que le pertenece!

Un silencio traído del último abismo se depositó de manera imperceptible sobre toda la ciudad. Así, en el callado temor hacia los poderes que provienen de las esquinas del mundo, los habitantes de aquellas tierras escucharon las demandas.

Esta vez lo habitual, sin demasiadas sorpresas. La tercera hija del duque, la mayor, nacida en la canción de primavera, que en su juventud de muchachita, ya había pasado de niña a mujer hacía tan sólo los dos versos que tarda en cruzar el sol y su Jareth, la bóveda de los cielos.

Como vino se fue, en su arrebatadora altanería; tras reclamar los deseos de aquella que, todo en su gracia concede, como es llamada por las más ancianas y las más plañideras.

Nadie se interpuso en su camino, nadie cruzó bajo sus bridas bordadas de doble cruzado y cadeneta o se atrevió a rozar el brocado del manto de su montura; y muchos desearon haber muerto aquella mañana pues el grito desgarrador de la duquesa se escuchó desde la torrecilla del palacio a través de las calles, desde la puerta este hasta la del suroeste, cruzando desde la barbacana norte hasta el estercolero del sur, junto a las caballerizas. Un grito que se mezcló con el nauseabundo miasma de la calle de los curtidores y que se alejó volando, haciendo molinetes, a llevarle las nuevas a Ella. Allá en su recién reedificado castillo del bosque, no muy lejos, al sur.

Pues la que todo lo da y todo lo quita, había vuelto al bosque.

No pude más que sentir un extraño conjunto de emociones dispersas. Aquello que ronda entre el desprecio por quien se aprovecha de los débiles, la compasión por los que sufren el dolor que les imponen los que atentan contra su dignidad y, esto era lo peor, una enraizada cólera dentro de mi ser hacia la especie humana; por ser la única causante de todo aquello pues, aunque resulte difícil de comprender para los profanos, la única culpa por el retorno de Ella al bosque era debido a los propios deseos de las gentes.

Se trataba de sus propios anhelos egoístas y de todos sus deseos profundos danzando en las mezquinas aguas de la voracidad los que eran causantes de aquella nueva llamada. Pues Ella cobraba vida sí, una vez más. Como tantas veces lo hizo en el pasado, como otras tantas me temía haría de nuevo en el futuro.

Mil veces nacida, reclamada de un lugar que está más allá de los sueños, traída de nuevo por el deseo oculto de las gentes, por su propio anhelo secreto, por su codicia… Por el ansia disimulada de una entidad que pudiese otorgar cuantos dones se le pidieran, a cambio de…, a cambio de nada…, a cambio del dolor de otros… Pues cuanto Ella reclamaba a cambio de sus dones era algo sin importancia. Una nimiedad a cambio del la bendición de su abundancia. La vida de un ser que, por lo general, siempre era de otro.

Yo miré a mis camaradas y asentí sin titubeos. Esta vez la reina haría una excepción. Y en su exquisita cortesía respetaría la tradición que demanda el protocolo, a fin de conceder una audiencia que precisaría para su merced, algo quizás más contundente que las palabras.

Libro de Edanna

Información Bitacoras.com…

Valora en Bitacoras.com: Llegó a la ciudad montada sobre un destrier de más de mil setecientas libras, completamente desprovista de prenda alguna, sobre la cuarta hora del día de Brennan, en la séptima estrofa, mes del duelo. No hu……