Recuerdo las clases de piano de mamá llenando de notas todos los momentos de la casa grande, en las tardes soleadas. Y del mismo modo, como la Rachel que conociste en aquella gran película, tampoco olvido los cientos y cientos de pequeñas arañas que, tras nacer de los huevos que su madre había puesto, poco después la devorarían en la misma ventana del sótano. La que da al huerto de los tulipanes.

En el rincón más próximo a la chimenea teníamos un piano de maderas desgastadas y mucha experiencia en los caminos polvorientos. Yo misma solía tocarlo descalza, partiendo las notas de dos en dos y haciéndolas saltar de un lado al otro de la mesa, bailando divertidas entre las manzanas verdes de la primavera. Ellas reían, contorsionando sus delicados cuerpecillos de sol y del si con fa, de do menor borracha de vinagre malo de cosecha propia.

En el rincón más próximo a la chimenea teníamos un piano de maderas desgastadas y mucha experiencia en los caminos polvorientos. Yo misma solía tocarlo descalza, partiendo las notas de dos en dos y haciéndolas saltar de un lado al otro de la mesa, bailando divertidas entre las manzanas verdes de la primavera. Ellas reían, contorsionando sus delicados cuerpecillos de sol y del si con fa, de do menor borracha de vinagre malo de cosecha propia.

Fue la primera vez que me enamoré, de sus rizos dorados, de sus ojos violeta. Y aún es mi gran y único amor. Ese, irreemplazable. Tan irremplazable como el piano que aprendiste a tocar de niña. Tan irreemplazable como una madre cuerda y un padre bondadoso.

Más tarde me transformé en terracota y les hablaba a los pájaros mientras la nieve, mi nieve, caía. Caía sobre mis hombros, sobre mi cuello, sobre mi pecho quebrado de llanto. Quebrado de oro bruñido, de recuerdos fatales.

De amor intenso y días de sol, con lunas de noviembre.

Tan frescos, tan dorados.

Mi amor…

Después volví al mundo, solté mi bolsa y…, entonces, a los 24, un borracho me atropelló, dejándome tendida sobre el polvo, destrozada de amargura. Tan joven y tan vieja entonces, tras aquello.

Todos mis sueños y esperanzas de montañismo, de aventura y peligros descolgándome sobre un puente de cuerda se cayeron al fondo del abismo. Gritando y gritando hasta quebrar las paredes de la razón del mundo. El mundo entonces no tenía razón, igual que ahora ni más ni menos, y por eso pasan esas cosas.

De los percances no se aprende absolutamente nada. No enseñan nada, por mucho que se empeñen algunos. Sólo despliegan por triplicado un amplio abanico de dolor y sufrimiento innecesario, y el dolor, de cualquier modo, en cualquiera de sus expresiones, siempre es innecesario. Siempre es absurdo.

Se cae pues, abandonándote, a un infierno sin sentido del cual, si sobrevives, si consigues salir por tus propios medios sin enloquecer en el proceso, resurges triunfante, en calma, en paz.

Es entonces cuando comienzas a recorrer las carreteras secundarias con asiduidad sin dejarte arrastrar por el pánico. Sólo entonces podrías pasearte junto a la estatuilla de Buda que hay en el jardín y dibujarle unos bigotillos si no te atreves a una travesura peor. Y tendría sentido si Buda fuese otro diosecillo de tantos y no un concepto, una idea, un estado del ser.

Dibujarle un bigotillo a una imagen de un estado de ti mismo puede ser divertido como una travesura, pero más allá no tiene mucho sentido, no; pero en fin, para eso son las estatuillas.

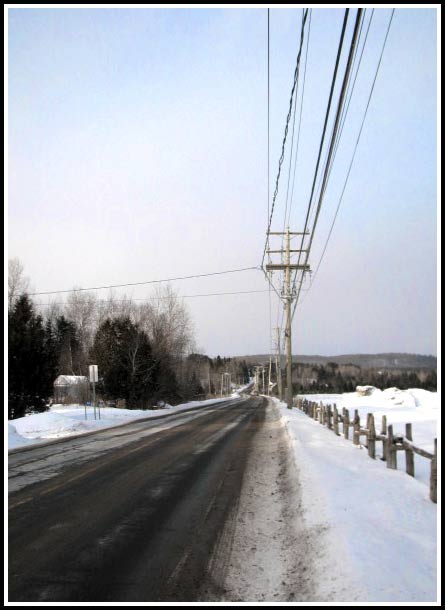

Fui transformando mis sueños de aventura pues por mis largos paseos por las carreteras secundarias. Esas, que tú y yo recorrimos alegres, felices, cuando tú me decías quién y cómo venía siguiéndonos con tus aires de detective. Avisándome gracias a ese tan útil espejito que le han puesto a todos los copilotos del mundo.

Siento debilidad por las carreteras secundarias. Puedo llenar la parte trasera del coche con decenas de latas de comida para perro y rollos de papel higiénico, para así gastar litros de combustible atravesando solitarios caminos olvidados.

Las carreteras secundarias son caminos que nadie quiere a no ser que los busquen y los encuentren. Según muchos, no conducen a ninguna parte cuando en realidad son los únicos que llevan a algún sitio que valga la pena. Para mí ya es significativo que conduzcan al norte, aunque no es estrictamente necesario para que tengan interés por supuesto.

Y me resulta más curioso aún que una simple estación de metro cueste muchísimo más que una larga carretera secundaria, cuando en realidad, la parada de metro posiblemente no tiene interés alguno, ni lleva a alguna parte que realmente valga la pena visitar.

Yo sólo te invito a visitarlos, ya me contarás. Hay tiempo, tanto tiempo.

Y puede que a través de sus luces distantes, podamos encontrarnos aún, en una encrucijada, a la luz de una solitaria farola. Para que al compás de la música lejana, continuemos la ruta a través de los caminos, así ya, en el gran y único sendero.

Juntos para siempre.

Edanna, febrero 2011

Información Bitacoras.com…

Valora en Bitacoras.com: Recuerdo las clases de piano de mamá llenando de notas todos los momentos de la casa grande, en las tardes soleadas. Y del mismo modo, como la Rachel que conociste en aquella gran película, tampoco olvido los cientos y cien……